Comment « Dragon Ball » a traversé les générations

Comment « Dragon Ball » a traversé les générations

VentreLe 3 décembre 1984, le magazine « Shonen Jump » publiait le premier épisode de la saga culte, un manga de 42 volumes adapté en trois séries animées qui ont fait le tour du monde.

« Dans Dragon Ball Z, combien faut-il de personnes pour changer une ampoule ? Facile : une seule, mais dix-huit épisodes, et Krilin meurt à la fin. » Cette boutade ne vous a pas fait sourire ? C’est probablement que vous êtes passé à côté de l’un des plus grands phénomènes de la pop culture de la fin du XXe siècle.

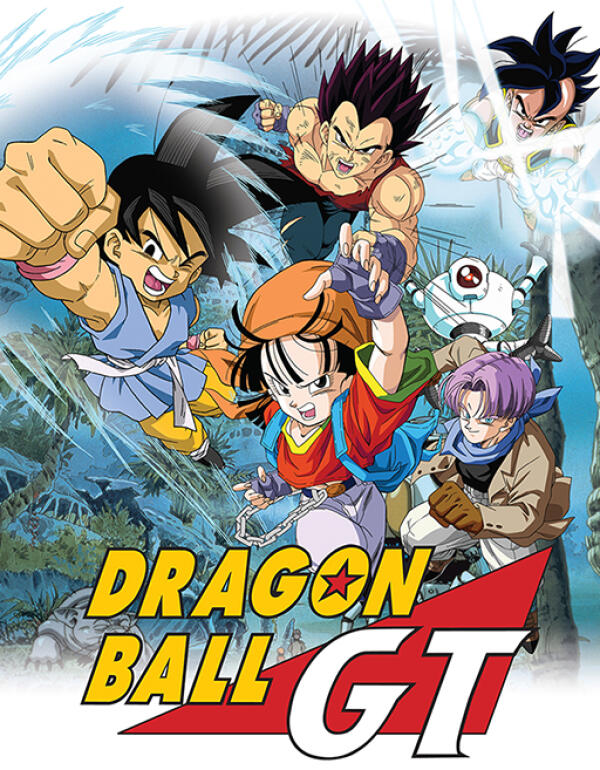

Dragon Ball, c’est un manga culte de 42 volumes dessinés entre 1984 et 1995, et vendu à plus de 230 millions d’exemplaires dans le monde. C’est aussi trois séries animées, Dragon Ball, Dragon Ball Z, et Dragon Ball GT, diffusées et rediffusées de manière quasi ininterrompue depuis 1986. Enfin, ce sont seize longs-métrages et plus de quatre-vingt jeux vidéo dont une trentaine distribués en France, juste sur la dernière décennie, sans même parler des innombrables goodies et figurines en tous genres.

A la Japan Expo qui s’est tenue début juillet au Parc des Expositions de Villepinte, l’importance historique de la saga d’Akira Toriyama ne faisait pas l’ombre d’un doute. « Dragon Ball, c’est une référence, un classique, une de ces œuvres qu’il faut avoir vues », revendique ainsi Pierre, quadra dégarni vêtu du kimono orange de Krilin. « C’est un manga intemporel », corrobore Mehdi, 29 ans, déguisé en San Gohan adolescent, le fils de Son Goku.

Arts martiaux et science-fiction

Au centre de cette saga foisonnante, un personnage, Son Goku, un enfant-singe amateur d’arts martiaux et qui se découvre au fur et à mesure de ses aventures une puissance surhumaine. D’abord légère, la série a glissé au fil des années vers la science-fiction, notamment à partir de sa période Dragon Ball Z, au cours de laquelle le héros affronte diverses créatures extraterrestres ou génétiquement modifiées de plus en plus sadiques et puissantes (Saiyans, Freezer, Cell…). Les combats deviennent eux-mêmes de plus en plus longs, spectaculaires et sanglants, souvent au détriment du meilleur ami du héros, Krilin, petit chauve sans nez et éternel souffre-douleur du scénario.

Lorsqu’Akira Toriyama jette les bases de la série dans l’hebdomadaire japonais pour enfant Weekly Shônen Jump, il cherche surtout à s’éloigner de son premier succès, Dr. Slump, les aventures loufoques d’une petite fille robot espiègle et scatophile. Après avoir défriché le manga d’arts martiaux dans le méconnu Dragon Boy (1983), il s’inspire à la fois du Voyage en Occident, classique de la littérature fantastique chinoise dans laquelle un roi-singe saute de nuage en nuage, et de Drunken Master, film d’arts martiaux comique de Jackie Chan, pour donner naissance à la rocambolesque saga du jeune enfant-singe à la coiffure éternellement en pétard, Son Goku.

Mais en dépit de l’humour et de la fantaisie des premiers chapitres, l’accueil est d’abord tiède au Japon. Alors, sur les conseils de son éditeur, le mangaka muscle son récit : il introduit les puissants Kamehameha, les transformations en gorille-garou, les invocations de Shenron le dragon légendaire, les tournois d’arts martiaux aux innombrables rebondissements, ou encore les supercombattants aux cheveux blonds.

Ce sera le début d’une longue et interminable surenchère visuelle et scénaristique, associée à un ton de plus en plus sombre et apocalyptique. « Il y avait un dialogue continu avec l’éditeur, et dès le début, celui-ci avait remarqué que les arts martiaux avaient fait décoller la série, décrypte Olivier Richard. Il a donc insisté sur ce qui plaisait aux gens, même si cela donnait parfois à l’histoire un caractère répétitif. Mais on ne peut pas les en blâmer. Tout le monde voulait voir des combats. »

Le dessin animé d'une génération...

Le 2 mars 1988 sur TF1, dans le Club Dorothée, la série fait son apparition en France. C’est peu dire que Dragon Ball et surtout Dragon Ball Z déchaînent les passions. D’un côté, le magazine Pif Gadget décerne la « Truffe d’or » 1988 du meilleur dessin animé aux premiers pas de Son Goku ; à partir de 1992, le Club Dorothée atteint des audiences de plus d’1,5 million de téléspectateurs le mercredi matin, en s’accaparant jusqu’à 65% des 4-14 ans ; en 1993, Glénat entame la publication du manga ; et arrivé en 1995, la DBZmania est telle que comme le raconte à l’époque Jean-Luc Nobleau, directeur commercial de la société de produits dérivés Samouraï : « Il suffirait de marquer Dragon Ball Z sur une patate et on la vendrait. »

Mais dans le même temps, les boucliers se lèvent. Dans son livre Le ras-le-bol des bébés zappeurs (1989), Ségolène Royal alerte l’opinion publique sur la situation de ces enfants « abreuvés de violence, de laideur, de médiocrité » ; le 28 mai 1991, le CSA oblige TF1 à s’excuser en prime time pour la diffusion « de scènes de violence et de sadisme » ; tandis qu’en 1994, un parent crée l’Association des Jeunes Télespectateurs pour dénoncer les travers prêtés au dessin animé : « Violence, sadisme, techniques envoûtantes de fidélisation, mise en scène destinée à stimuler les réaction.s pulsionnelles. »

En 1996, TF1 décide finalement de déprogrammer le Club Dorothée et son dessin animé phare. Mais loin d’avoir raison de la popularité de Son Goku et ses amis, ce climat de défiance soude au contraire la communauté des amateurs de Dragon Ball. « Ce phénomène de rejet, on l’a eu face aux mangas, comme l’on a eu face au jeu vidéo, aux comics, ou au rock’n roll autrefois, rappelle Stéphane Ferrand, directeur éditorial du pôle manga de Glénat. C’est un réflexe face à l’émergence de quelque chose d’important et de neuf. En fait, c’est un signe. La sous-culture n’est rien que la prémisse de la culture dominante. »

De fait, autrefois décrié, « DBZ » est aujourd’hui le ciment incontesté de toute une culture populaire décomplexée. « Ce que les médias généralistes ont longtemps raté, c’est que Dragon Ball, c’est vraiment une mythologie moderne, comparable à Star Wars en termes de longévité, de fans et de produits dérivés », souligne Olivier Richard, auteur de la biographie de son auteur, Akira Toriyama.

Depuis 1999, les téléspectateurs biberonnés aux aventures de Son Goku communient à la Japan Expo, la convention annuelle dédiée à la culture populaire japonaise. « C’est la génération Dragon Ball, il y a un côté nostalgique, une ambiance de fraternité, des affinités culturelles, reprend Pierre, notre chauve débonnaire. Ici, on ne se juge pas, même entre générations. »

... mais une saga intemporelle

L’œuvre de Toriyama a admirablement survécu au Club Dorothée. À peine déprogrammée, elle réapparaît sur la chaîne satellite Mangas, puis rebondit sur AB1, NT1, DirectStar, ou encore D17, bientôt suivie de sa suite télévisée Dragon Ball GT, produite en 1996-1997. « Ma rencontre avec le dessin animé, a coïncidé avec le lancement de la TNT », explique ainsi Matthieu, 20 ans, dans le RER qui le ramène de Villepinte. Il ne sera pas le dernier à le découvrir. Depuis 2011, Game One et Nickelodeon diffusent Dragon Ball Z Kai, remastering de la série en haute définition et élagué de quelques-unes de ses célèbres longueurs. En 2012, DirectStar réalisait une de ses meilleures audiences de l’année en réunissant 580 000 spectateurs devant une énième rediffusion de Dragon Ball Z.

Commentaires

Enregistrer un commentaire